速くあれ。

ジル・ドゥルーズ

たとえ場を動かぬ時でも

はじめに

皆様こんにちは、酒好きブロガーのシサカです!

今置かれた状況がつまらないけど、変えるに変えられず悶々としている…。

このブログを読んでいる方にも、そう感じている人はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?

仕事に追われる毎日、家事や人間関係に気を配る日々。

ふと立ち止まって、「このままでいいのか?」と感じる瞬間。

朝の目覚め、通勤の風景、繰り返される会話、夜の静寂─。

それらは私たちに秩序と安心を与える一方で、思考や感覚の自由を徐々に蝕んでいき、気づけば自分がぼんやりしてきます。

そんなとき、ふと心のどこかで「逃げ出したい」と思う瞬間はないでしょうか?

もしもこうした感情が立ち上がるのであれば、それは置かれている環境の中で自我が消耗しているサインなのかもしれません。

…だがしかし、逃げるといったってそんな簡単にはいかない。

すべてを捨てる勇気や自信がないから「逃げるに逃げられない」。

そう思う方が大半でしょう。

かくいう私もそうです。

ならば、一体どうしたらよいのでしょうか?

とある学者は言いました。

環境を変えずとも逃げ出すことはできる

…と。

八方塞がりにしか見えない状況であっても、実はあちこちに「穴」があり、それを見つけることでそこから場所を変えずして逃げ出すことができるというのです…!

人は日常のリズムに身を委ねながらも、同時に心のどこかで「逸脱」を求めます。

そしてそれは、決して悪い事ではないのです。

既存の枠組みからそっと離れ、まだ見ぬ風景へと滑り込むために作る小さなズレや裂け目。

この小さなズレや裂け目は単なる逃避ではなく、新たな思考やフィーリングを見つけるための「抜け道」であり、凝り固まってしまった現在から少し離れて、自分を見つめ直すきっかけになります。

そして、その抜け道を重要な概念として提唱した哲学者がいます――。

逃走線|ジル・ドゥルーズ

ジル・ドゥルーズ(Gilles Deleuze, 本名:Gilles Louis René Deleuze、1925年1月18日 – 1995年11月4日)は、フランスの哲学者。パリ第8大学で哲学の教授を務めた。20世紀のフランス現代哲学を代表する哲学者の一人であり、ジャック・デリダなどとともにポスト構造主義の時代を代表する哲学者とされる。

出典:Wikipedia

今回紹介したいのが20世紀後半を代表するフランスの哲学者ジル・ドゥルーズです。

パリ生まれの彼は、ソルボンヌ大学で哲学を学んだ後にパリ第8大学で教鞭を執り、ニーチェやスピノザ等に影響を受けながら、既存の哲学の枠組みを批判的に見直し、独自の考えを築いていきました。

(詳しく書くと膨大な文量になってしまうので割愛しますが)彼の哲学の最大の特徴は変化や多様性に重きを置くことであり、その思想体系は「差異の哲学」と呼ばれています。

いまだ「こうでなければいけない」をよしとする日本で暮らす私たちにとってドゥルーズの哲学は新鮮な魅力を持つもので、非常に高い人気を得ています。

そして今回取り上げるドゥルーズの(厳密には「ドゥルーズ + ガタリ」の)「逃走線」という概念は、端的に言うと今の思考から抜け出し、新たな可能性へ向かう道を作ることであり、それは逃避ではなく創造的変化を生み出すためのアプローチといえます。

そして、その「逃走線」は日常のあらゆる場所に潜んでいます。

推し活をするもよし、趣味に没入するもよし、勉強や副業を頑張ってみるもよし…。

その形は人によって様々でしょう。

ですがもっと身近にあり、かつ手軽にそれを得られる方法はないか?と考えた時にひとつオススメのものがあります。

そう、お酒です。

泡のはじける音、鼻を抜ける香り、口の中で変化する味わい。

お酒は「非日常」を演出する装置であり、また五感に直接働きかけることで、感覚の地図をゆるやかに書き換えていく力を持っていると思うのです。

「いつもと違う気分」

「酔って少しおしゃべりになる」

──そんな感覚は、お酒がもたらす小さな逸脱の兆しではないでしょうか。

お酒を飲むことで生まれる気分の変化や感覚の広がりは、まさに「逃走線」に似たものと言えるでしょう。

今回の記事では、お酒というものがどのように〈逃走線〉を引き出し、新たな関係性や自己を生成するのかを、ドゥルーズの思想とともに探っていきます。

お酒がもたらす「ずれ」や「裂け目」

日常とは、ある種のリズムで構成された集合体です。

このリズムは私たちに安心を与える一方、感覚や思考の自由、果ては行為の意味すらも徐々に奪っていきます。

そんな日常の流れに、微細な「ずれ」を生じさせるのが、お酒という液体の力です。

たとえば、いつも飲んでいるビールをやめて、バーボンウイスキーをソーダで割ってみる。

その瞬間、スモーキーな香りが鼻をくすぐり、身体の感覚がいつもと違う方向へと引き寄せられる…。

あるいは、いつもは熱燗で飲む日本酒をぬる燗にしてみることで、米の旨みがゆっくりと広がり、時間の流れさえも柔らかく感じる…。

こうした感覚の微妙な変化こそ、ドゥルーズが語る「逃走線」の萌芽ではないでしょうか。

お酒は、身体に直接作用することで、思考の輪郭をゆるめてくれる。

それはつまり惰性に裂け目が入り、そこから新しい知覚の可能性が滲み出てくる可能性を示唆しているのです。

実際私は、たまにお酒を飲みながら仲の良い友人と哲学の話をすることがありますが、シラフでは出てこないような言葉や論理、それに付随する気付きが浮かぶ事があります。

まるでアルコールによって論理の構造がぐにゃりと揺らぎ、言葉の意味が身体を通して再編されているかのような感覚とでも言いましょうか。

これはつまり、自らの既知に「裂け目」が入ったということに他ならないのです。

この「裂け目」は、単なる気分転換ではなく、凝り固まった固定観念をほどく生成的な契機になり得ると考えます。

お酒がもたらす「ずれ」や「裂け目」は、そこから新しい思考や感覚が流れ込むための通路になります。

それは、逃避ではなく、変容のための逸脱。

「逃走線」とは、まさにそのような逸脱の軌跡なのです。

味覚のひろがりと感覚の生成

たとえばカクテルは、異なるお酒が混ざり合いながらも、それぞれの味を保ったまま共存する構成体です。

スピリッツの刺激、柑橘の酸味、ハーブの香り──。

それらが複雑に絡み合い、ひとつの飲み物として統合されるとき、私たちの感覚はあらゆる方向へ引き伸ばされていきます。

この「多方向への広がり」は、ドゥルーズが語る「リゾーム」のイメージに重なるのではないでしょうか。

木の根っこを意味するフランス語。

ドゥルーズは「こうあるべき姿」を木の幹、「現実の姿」を木の枝(ツリー)、そして自らが重視する「差異」を木の根っこ(リゾーム)に例えました。

ツリー構造が単一の幹から枝葉を広げるのに対し、リゾームは自由にどこからでも他の点と繋がり、複雑なネットワークを形成するのが特徴です。

つまり、中心や階層を持たず、縦横無尽につながっていくような感覚のネットワークです。

たとえば「オールドファッションド」というカクテル。

バーボンの深み、ビターズの苦味、オレンジピールの香りが、口の中で時間差で立ち上がり、それぞれが異なる感覚の層を刺激します。

このような体験は、単なる味の享受ではなく、感覚の生成そのものといえるでしょう。

このように、お酒は単なる嗜好品ではなく、感覚のリゾームを広げるための触媒であり、知覚の地図に新たな線を引く装置となるのです。

それは、現実の枠を越えて、身体と世界の関係性を再編する哲学的実践ではないでしょうか。

人とつながる「乾杯」の力

居酒屋やホームパーティーで「乾杯!」と声を合わせると、空気がふっと変わることがありますよね。

それは、お酒が人と人とのあいだに「共振」を生み出し、関係性の構造を一時的にゆるめてくれるからです。

グラスを交わすその一瞬、私たちは社会的役割や言語的制約から少しだけ自由になり、「一人の人間」として向き合うことができます。

たとえば、職場の上司と部下が、業務の枠を離れて一緒に飲むとき。

普段は抑制されていた感情や思考が、アルコールの作用によって表面化し、意外な共通点や価値観の交差が見えてくることがあります。

これは、ドゥルーズ+ガタリの語る逃走線が「集合的に立ち上がる」瞬間といえます。

つまり、個人の逸脱でだけでなく、対人の関係性までもが既存の秩序を逸れ、新しい連結の可能性が開くのです。

さらに、お酒の場には「時間の共有」という力があります。

初対面の人とでも、お酒を媒介にして自然な対話が生まれた経験は多くの方が持っているのではないでしょうか。

「このカクテル、香りが独特ですね」「日本酒はどんな飲み方が好きですか?」──そんな些細なやりとりが、新たなリズムを生み出し、情緒的な連帯を場にもたらします。

同じ空間、同じ飲み物を味わいながら過ごすことで言語を超えた目に見えない共感、親密さ、ストーリーが生まれるのです。

こうした場もまた、単なる社交空間ではなく可能性の「生成の場」へと変容していると言っていいでしょう。

乾杯の音が響くとき、私たちは「いつもの自分」から少しだけ逸れ、誰かと新しい関係性を編み直しているのかもしれません。

すなわちそれは既存の人間関係に裂け目を入れる「逃走線」であり、新しいつながりが芽吹くその瞬間こそお酒がもたらす魔法なのではないでしょうか。

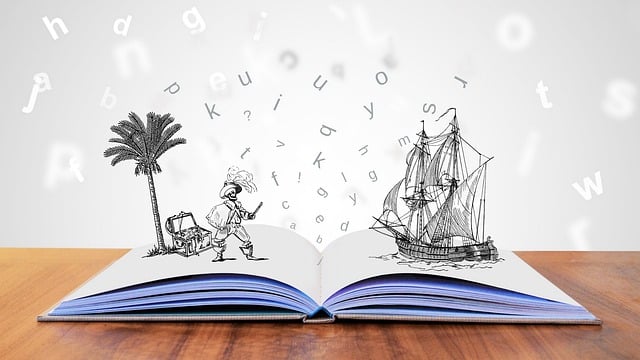

行動がくれる小さな冒険

いかがでしたでしょうか。

ドゥルーズの言うように、我々人間はいつも何かの枠の中で生きています。

仕事、家庭、役割、習慣──それらは私たちを守ってくれる一方で、ときに窮屈や絶望すらも感じさせます。

でも、その枠から少しだけ抜け出してみると、思いがけない発見や出会いが待っているかもしれません。

僕にとっての「お酒」や「ブログ」がそうであったように、皆さんにとっての「逃走線」も必ず存在します。

たとえば、

・行ったことのない場所に足を運ぶ。

・いつもと違う味を選んでみる。

・違う方向に意識を向けてみる。

・誰かと出会って、言葉を交わしてみる。

そんな1ミリの行動の変化が、私たちの思考をやわらかく揺らし、きっと新たな可能性をもたらしてくれると思います。

それは何かを壊すためではなく、何かを生み出すためのアクション。自分の中にある「まだ知らない自分」と出会うための、静かな冒険です。

その先には、きっと自由でより豊かな世界が広がっていると信じています。

とはいえ何をすればいいか分からず困ったら、試しにこのブログに載っているお酒をとりあえず飲んでみてください(笑)

そして、そのひとかけらの勇気(あわよくばその一杯)が日常の退屈にヒビを入れ、あなたにとってより良い人生へと向かう「逃走線」になることを心より願っています。

ではまた。

サラリーマンの傍らブログ運営。

お酒にまつわる情報や考えを、心理学や哲学など色んなネタを絡めながら発信しています。

気分によって文体がコロコロ変わるので悪しからず。

コメント